(a cura di M. Lachi)

(a cura di M. Lachi)

Pieve di Santa Maria

La chiesa di Santa Maria della Pieve si trova nel cuore del centro storico di Arezzo ed è posta tra Corso Italia, sul quale prospetta la facciata, e Piazza Grande, su cui, invece, offre l’abside.

Costruita a cavallo tra i secoli IX-XI, i primi documenti in cui veniva citata la Pieve risalgono addirittura al 1008, fatto che fa presupporre che già in quell’epoca il culto aretino della Madonna fosse così forte da dedicarle una chiesa. La Pieve di Santa Maria è stata sottoposta, nel corse dei secoli, a diverse modifiche, a partire da quella effettuata tra il XII e il XIII secolo, quando la facciata venne completamente rifatta in stile pisano-lucchese. Fu, invece, nel 1330 che venne terminata la torre campanaria che ancora vediamo; mentre tra i secoli XIV-XV la chiesa venne ornata con affreschi, in seguito distrutti o perduti, e con innumerevoli cappelle (fonti attestano che ce ne fossero ben 27 nel 1390). Lo stesso Vasari, dal 1559 al 1564, eseguì alcuni lavori relativi all’altare e al coro. Nel 1862 la Pieve, a causa di alcuni problemi di stabilità, venne sottoposta ad un restauro curato da Battisti Ristori, il quale, però, non si preoccupò di preservare e recuperare gli affreschi e le opere architettoniche del passato.

La facciata oggi visibile è ancora quella costruita nella prima metà del XIII secolo. Questa venne appoggiata alla precedente come elemento architettonico a sé stante e ciò si può notare dal fatto che non è presente il doppio spessore nelle pareti perimetrali come, invece, possiedono le chiese delle altre città toscane ad essa contemporanee.

Nella parte inferiore della facciata, si aprono tre portali strombati tra i quali quello centrale, presenta la lunetta dov’è scolpita la Madonna e l’archivolto con le raffigurazioni simboliche dei dodici mesi dell’anno collegate alle attività agricole che scandivano il calendario. Nell’architrave, inoltre, è presente il nome dell’artista, Marchio, e l’anno 1216; mentre nella lunetta del portale destro c’è un bassorilievo raffigurante il Battesimo di Gesù e in quella del portale sinistro c’è un bassorilievo con tralci di vite e grappoli d’uva. Su questo ordine inferiore si appoggia un loggiato a tre ordini animato da esili colonne diverse per forma e per numero in ciascuno dei piani. Le tre logge sorrette dalle colonnine si suddividono nelle due inferiori che sono ad arco e nella la terza che è, invece, ad architrave. Il coronamento della facciata è privo di timpano. L’abside semicircolare, decorata con arcate cieche a tutto sesto e monofore per dare luce all’interno e alla cripta, e il fianco sud sono, invece, rifacimenti dell’800, ad esclusione del portale di via di Seteria dove è possibile ammirare un bassorilievo risalente ai secoli IX-XI con una trama fatta di croci greche, foglie e grappoli che si avvicendano. All’angolo tra il fianco sud della Pieve e la facciata si erge, rafforzato con un contrafforte il campanile alto 59 metri comunemente detta dei cento buchi per le bifore, dieci per ogni lato, disposte su cinque ordini sovrapposti.

L’interno è a tre navate, con grandi arcate romanico-gotiche poggianti su robuste colonne e pilastri; il soffitto è a capriate di legno decorate e, nella parete interna della facciata, sulla sinistra del portale centrale si può osservare un movimentato bassorilievo marmoreo raffigurante l’Adorazione dei Magi, di artista ignoto e risalente all’XI-XII secolo. Nella navata di destra è posto il fonte battesimale, opera del XIV secolo di Giovanni d’Agostino, mentre nella quarta campata si può vedere l’occhio scolpito. Il presbiterio è la parte più antica della Pieve e, infatti, in esso sono preservate le tracce del vecchio edificio di culto. Il capitello del primo pilastro ha quattordici teste incoronate e dotate di baffi, poi ci sono altri capitelli e le arcate a pieno centro. Sul pilastro di sinistra è presente l’affresco rappresentante San Francesco e San Domenico, attribuito ad Andrea di Nerio. Nella galleria, edificata nel 1300, sono presenti poi dodici bifore.

L’altare maggiore custodisce lo splendido Polittico dell’artista senese Pietro Lorenzetti, eseguito per conto del vescovo Tarlati.

In fondo alla navata di sinistra spicca la Croce attribuita a Margarito d’Arezzo, mentre a metà è posizionata la cappella del Santissimo Sacramento; di seguto è un Crocifisso ligneo cinquecentesco e, sotto di esso, in una nicchia, è ospitata una statua lignea raffigurante Santa Lucia. Quasi in fondo alla navata è collocato un bassorilievo marmoreo del XIII secolo raffigurante il Presepio, proveniente dalla Valdichiana.

La navata centrale è ampia e maestosa. La cripta è stata rifatta nell’800 dall’ingegnere garzi di Arezzo su disegno dell’architetto Falcini di Firenze, ma si allontana molto da quella originaria. Presenta cinque navate e custodisce, dietro l’altare, il Busto reliquiario di San Donato martire e vescovo di Arezzo. Sulla parete di sinistra è invece conservata un’urna in legno della seconda metà del ‘500 contenente i resti mortali di un beato camaldolese, e, nella parte destra, una vetrina protegge l’immagine della Vergine addolorata.

Pieve di S. Eugenia al Bagnoro

Fuori dalla città di Arezzo, a circa due chilometri sud-est dal centro cittadino, si estende una splendida vallata, la località Bagnoro, già frequentata in epoca preistorica. Alcuni studiosi ritengono che il nome Bagnoro provenga dal termine classico balneum aureum, mentre altre fonti sostengono che, con più probabilità, il toponimo originario sia stato Bagnolo, dal classico balneum balneolum. In epoca paleocristiana, al centro della valle del Bagnoro fu costruita, su un edificio pagano preesistente, la chiesa battesimale di S. Eugenia, che diventò Pieve solo nei secoli successivi.

La Pieve di S. Eugenia, nella sua struttura architettonica odierna, fu costruita nell’Alto Medioevo. L’interno era costituito da tre navate, con cinque campate e archi a ferro di cavallo; le finestre erano ampie e intorno all’altare maggiore era stato rialzato un recinto riservato ai sacerdoti. La Pieve non aveva né cripta né campanile.

In epoca romanica la facciata fu sottoposta a diversi intervanti e nella prima campata della navata di sinistra fu costruito un nuovo fonte battesimale. Nel XV secolo vennero eseguiti svariati lavori: fu edificato il campanile a torre, le pareti delle Pieve vennero decorate con affreschi e fu realizzato un bassorilievo. Nel XVI secolo tutta la valle si era innalzata di oltre due metri a causa del frequente ripetersi di inondazioni, così l’edificio subì gravi danni alluvionali al punto che il livello originario del pavimento fu soggetto allo stesso innalzamento fino all’equipararsi di quest’ultimo con la valle circostante.

Fu dopo la metà del Cinquecento che la Pieve venne imbiancata e pavimentata, che vennero chiusi gli archi con una muratura per il sostegno e che la navata di sinistra fu adibita a cimitero e quella di destra a canonica. Durante i lavori venne comunque salvato l’originario edificio paleocristiano, ancora oggi visibile come unico esempio in tutta la provincia aretina.

All’inizio del XX secolo vennero eseguiti piccoli lavori di restauro, ma solo nel 1970 la Soprintendenza di Arezzo compì importanti e minuziosi lavori di ripristino e recupero della Pieve.

Scendendo la scalinata di accesso, sulla destra, emerge dal suolo una costruzione circolare appartenente all’edifico pagano precedente alla costruzione della Pieve. In epoca pagana era una struttura adibita al culto delle acque mentre in epoca cristiana venne utilizzata come fonte battesimale per immersione. Superando la porta antica dell’originaria facciata, sulla sinistra è situato il basamento ottagonale del fonte battesimale per abluzione utilizzato in epoca romana.

Sotto al campanile, costruito nel XV secolo, si trova absidiola rafforzata. Nella parete absidale ci sono tre monofore, due laterali a semplice strombo e una centrale a doppio strombo, molto strette e molto differenti dalle monofore poste sui lati della navata centrale, ampie e senza strombature. Nell’attuale facciata del XVI secolo, sopra la porta d’ingresso, è presente una lunetta in pietra su cui è raffigurata la Madonna col Bambino, S. Eugenia e S. Lorenzo.

La pianta della Pieve di S. Eugenia è a tre navate con ampio transetto e tre absidi; la copertura è a capriate lignee le pareti della navata centrale presentano una forte pendenza, al punto da sfiorare, in alcuni punti, i settanta centimetri.

Nella parete destra del transetto è esposto l’unico affresco che la Pieve conserva: una Madonna col Bambino di autore ignoto databile agli inizi del Quattrocento.

Pieve di S. Paolo in Sanpolo

A pochi chilometri dalla città di Arezzo sorge la Pieve dedicata alla Conversione di S. Paolo. Questa Pieve conserva importanti resti etrusco-romani. L’abside, vista dall’esterno con campanile quattrocentesco, è una mirabile simbiosi tra architettura religiosa e necessità dalla vita quotidiana.

Davanti alla facciata si trova il cimitero settecentesco con al centro il monumento ai caduti della prima Guerra Mondiale e tutt’intorno una siepe di bosso.

Sulla facciata interna è rappresentata in terracotta l’Apparizione, opera di Giuseppe Mariotti. Sulla cantoria, invece, si trova il grande organo ottocentesco dei Paoli, rimesso in funzione quando, nel 2000, l’intero edificio venne restaurato. Ai lati delle navate, oltre le belle tele dipinte e le copie delle specchiere settecentesche, spiccano i due grandi altari provenienti dagli accessi alla Cappella Bacci della Basilica di S. Francesco di Arezzo, con La morte di Cristo di Giacinto Brandi e Le Stimmate di S. Francesco alla Verna di Giuseppe Santini.

L’altare maggiore in una cornice di noce e abete, racchiude la bellissima statua della Madonna col Bambino in terracotta dipinta attribuibile a Jacopo Tatti.

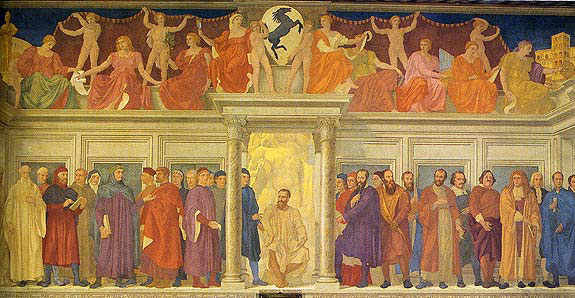

Gli affreschi quattrocenteschi sono opera di pittori della scuola di Piero della Francesca, mentre il San Giovanni Gualberto, secondo alcuni studiosi potrebbe attribuirsi allo stesso Piero. Le figure affrescate, oltre ai fatti biblici, rivelano una serie di personaggi dalla spiccata personalità della tradizione cristiana. Il fonte battesimale è ricavato in un capitello romano in pietra con foglie di acanto.

A sinistra dell’ingresso si trova una cappella denominata del Morto, in riferimento alla presenza del cranio di S. Desiderio, o dell’Angelo Custode per la statua in terracotta del 1500.

La sacrestia, oltre al pozzo con l’acqua dalle qualità galatofore, è sede del Museo del Santuario. Poco sopra si trova la Casa del Cappellano de La Madonna, edificio coevo alla chiesa con la sala a pianterreno, il soffitto a finestrelle decorate ed il monumentale camino in pietra del 1500.

Bibliografia essenziale

M. Mercantini, La nostra Pieve, Atti e memoria della Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze, Nuova serie, n. 28-29, Arezzo, 1940.

A. Tafi, Le antiche pievi: madri vegliarde del popolo aretino, Calosci, Cortona, 1998.

Felice da Fossato portò avanti i lavori rispettando con rigore le indicazioni dei Rettori e realizzò la parte meccanica nei tempi di consegna previsti, ma si trovò in difficoltà con l’esecuzione della parte esterna a causa della negligenza con cui gli altri artigiani stavano lavorando alla facciata. L’orologio fu così costretto a chiedere un rinvio della consegna dell’opera dall’autunno alla primavera dell’anno successivo. Nella primavera del 1552, data incisa insieme alla firma di Felice da Fossato, in un ramo alto del lato nord del castello dell’orologio, avvenne il montaggio definitivo e il collaudo dell’Orologio e del moto della luna.

Felice da Fossato portò avanti i lavori rispettando con rigore le indicazioni dei Rettori e realizzò la parte meccanica nei tempi di consegna previsti, ma si trovò in difficoltà con l’esecuzione della parte esterna a causa della negligenza con cui gli altri artigiani stavano lavorando alla facciata. L’orologio fu così costretto a chiedere un rinvio della consegna dell’opera dall’autunno alla primavera dell’anno successivo. Nella primavera del 1552, data incisa insieme alla firma di Felice da Fossato, in un ramo alto del lato nord del castello dell’orologio, avvenne il montaggio definitivo e il collaudo dell’Orologio e del moto della luna.  L’orologio del palazzetto di Fraternita venne così chiamato perché era anche una macchina astronomica che veniva azionata dalla stessa forza peso che faceva muovere le lancette delle ore.

L’orologio del palazzetto di Fraternita venne così chiamato perché era anche una macchina astronomica che veniva azionata dalla stessa forza peso che faceva muovere le lancette delle ore.